新华社记者 董道勇

7月31日,我国向国际组织平方公里阵列天文台(SKAO)实物贡献的首批“平方公里阵列”射电望远镜(Square Kilometre Array, SKA)中频天线结构,在河北石家庄完成出厂验收,启程运往位于南非卡鲁地区的SKA中频天线台址。后续,SKA中频天线结构将进入批量生产建设阶段,我国牵头制造的64台中频天线将“聆听”来自宇宙的声音,为人类认识和探测宇宙作出中国贡献。

携手探索 填补空白

SKA是由全球多国合资建造和运行的世界最大规模综合孔径射电望远镜,因接收总面积约“1平方公里”而得名,台址分别位于南非及南部非洲8国、澳大利亚西部的无线电宁静区域。

作为国际大科学工程,SKA肩负着人类认识宇宙和基本物理规律的一些重大科学探索任务,包括第一代天体如何形成、星系形成与演化、暗能量性质、宇宙磁场、引力本质、生命分子与地外文明等,在填补人类宇宙基本认知空白方面发挥着重要作用。

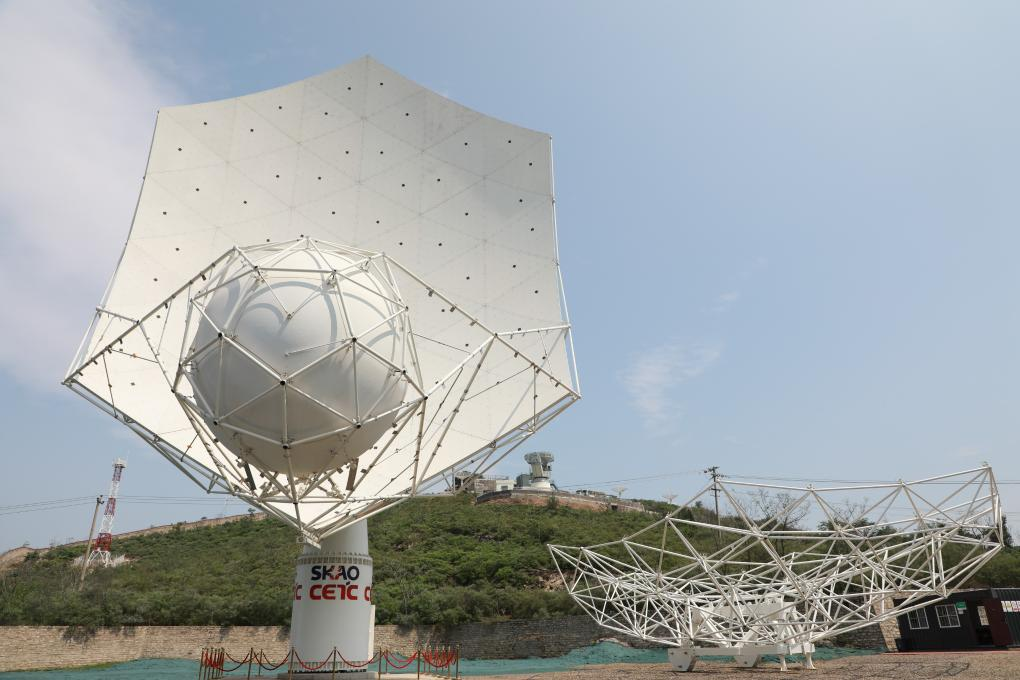

图为正在进行测试验证的SKA中频天线

图为正在进行测试验证的SKA中频天线

早在1993年,包括中国在内的10国共同发起了建造SKA的倡议。截至2024年6月,SKA参加国包括正式成员南非、澳大利亚、英国、中国、意大利、荷兰、瑞士、西班牙、葡萄牙和加拿大,以及观察员印度、法国、德国、瑞典、日本和韩国。

作为SKA创始成员国之一,中国通过广泛的国际合作深度参与SKA关键技术研发、核心设备研制和科学问题研究,与国际同行携手合作,共同为探索宇宙奥秘发挥积极力量。在科技部国家遥感中心(SKA中国办公室)的指导下,中国科学院上海天文台、中国科学院国家天文台、中国电科网络通信研究院、鹏城实验室、广州大学等机构的科学家积极参与SKA的活动,持续为SKA建设作出贡献。

中国科学院国家天文台研究员、中国科学院院士武向平说,SKA汇集了人类在天文学、无线电、信息、通讯、计算机、机械制造等诸多领域的最新科技成果。未来10年,中国SKA科学团队将围绕宇宙再电离探测、脉冲星搜寻、测时和引力理论检验等10个科学方向开展研究和攻关,在秉承国际合作开展大科学研究的前提下,确立清晰的科学目标和发展路线图。

中国智造 护航落地

据了解,中频天线结构是该望远镜中频阵列的核心设施,中国电科网络通信研究院负责64台中频天线结构的设计、制造、运输、集成和调试等任务,这是我国在该项目中承担的首个,也是平方公里阵列天文台目前最大的单笔实物贡献任务。

“为突破天线高灵敏度、低波束变形等世界性技术难题,我们开展了光学设计、高精度建模和仿真分析等一系列关键技术攻关。”平方公里阵列射电望远镜中频天线结构项目总设计师、中国电科网通院研究员级高级工程师杜彪表示,中频天线阵列与现有工作频段相同的最先进望远镜相比,在关键指标上取得巨大进步。

在这批天线的设计制造过程中,我国科研团队发挥了“中国智造”的强大力量。天线结构的设计要满足高精度、大尺寸等要求,通过常规手段得出的仿真设计并不能满足指标,科研团队巧妙融入拓扑优化的先进算法,在成百上千次的细微调整和迭代后,电脑中的数据从“无解”变为“有解”。

天线“看”得更准的底气,不仅有软件保障,还有结构提供的“安全感”。为了在运动中克服重力和风的作用,保持骨架形状精度,每一根拉杆的位置和尺寸都经过了优化设计,每个球节点的形状和位置都独一无二。起初,中国电科团队按既定方案顺序拼装,面板精度却不尽如人意。通过改良安装方法,确保每个拉杆的力矩都精准到位,实现了面板精度稳定。

汇聚融合 开放共享

SKA不仅是一个射电望远镜阵列,更是一个先进的数据密集型科学计算平台。像所有大项目一样,SKA也面临着来自各方面的挑战,其中一个巨大的挑战是如何处理SKA运行产生的巨量数据。在建成使用后,SKA每年数据量将超过1EB(1EB相当于超过10亿GB),使其成像、校准和数据处理面临巨大挑战。

在科技部的支持和指导下,鹏城实验室与广州大学王锋教授团队优势互补联合组建科研团队,在SKA科学数据处理系统(SDP)建设中取得了重要进展。依托“鹏城云脑”大装置,联合科研团队利用人工智能技术,正在开发面向特定望远镜相关领域的大数据处理分析支撑软件包、大数据服务平台和PB 级大数据汇聚融合、开放共享与高效处理中的关键技术。

“我们希望借助中国在人工智能领域积累的经验及技术,解决困扰SKA数据处理与未来科学研究的关键问题,为未来各国科学家利用分析SKA科学数据取得科学成果提供基础支撑。”王锋说,未来将继续与SKA各国参与团队保持紧密合作,为SKA的建设和科学研究贡献力量,为探索宇宙奥秘、推动人类文明进步做出更大的贡献。